邦楽

2025年08月18日 (月)

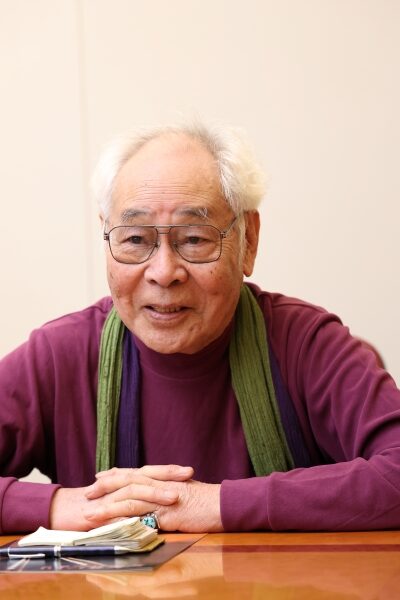

タイプの違う“弦楽器”の融合を語る|澤和樹・鶴澤寛太郎・徳丸吉彦座談会

10月25日(土)に和歌山城ホール、26日(日)にフェニーチェ堺で開催する「響き合う和と洋」シリーズ公演で共演する澤和樹さん(以下、澤)、鶴澤寛太郎さん(以下、寛太郎)と、シリーズを監修する徳丸吉彦さん(以下、徳丸)による座談会を開きました。

徳丸 お二人は今回、野平一郎さん作曲の新しい作品を演奏します。どんな作品なのか楽しみですね。澤さんはこれまで和楽器と一緒に演奏されたことが何回もおありでしょう。

澤 邦楽の方とは結構ご縁がありまして。東京藝術大学在学中に同期だった故・松下功さんが積極的に邦楽と西洋音楽を融合させる曲を書いていて、彼が書いた「能と弦楽四重奏のための《藤戸》」という曲を、能楽師の野村四郎先生と澤クヮルテットで共演しました。それからヴァイオリンと箏で宮城道雄作品も弾いています。

徳丸 以前、奏楽堂で箏の安藤政輝さんと澤さんが共演するのを拝見しました。澤さんははじめ指揮をなさっていましたが、共演曲ではヴァイオリンを演奏されましたね。

そして寛太郎さんは小ホールでチェロの岡本侑也さんと野平一郎「もつれ~太棹三味線とチェロのための」を演奏されました。

寛太郎 完全に新曲を演奏するという経験はこの時が初めてだったんです。さらに五線譜で書かれていましたので、三味線譜に翻訳してもらい、岡本さんにずいぶん助けていただいてなんとか形になりました。太棹三味線以外の楽器と一緒に演奏する機会は滅多にないので、今回の共演も私にとってチャレンジですし、とても楽しみです。

徳丸 寛太郎さんから見る、西洋音楽の魅力とはなんでしょう。

寛太郎 まず響きが全然違いますよね。ヴァイオリンのように余韻がコントロールできる擦弦楽器とは一緒に演奏していて助かるなと思っています。

澤 寛太郎さんが言われるように、箏にしても三味線にしても、弦(糸)をはじいて音を出す楽器は瞬間的に音が減衰しますよね。ヴァイオリンなどの弦楽器は音をキープしたり、音の中で表情をつくったりすることができる。同じ「弦楽器」でも発音のタイプ、あるいはその響きのタイプが全然違う楽器、融合の面白さですね。

徳丸 以前、このホールでは「午後の音楽会」というシリーズを開催して、面白い組み合わせをいくつもやりました。例えばバンドネオンと長唄で《ラ・クンパルシータ》を一緒に演奏したり。

澤 私は同郷の津軽三味線奏者で木乃下真市さんとも共演しましたよ。アンコールでモンティの《チャールダーシュ》を一緒に演奏しました。

寛太郎 素晴らしいですね。津軽三味線は勘どころが「ドレミ」に近いと思っているんです。ヴァイオリンとは親和性が高いのではと想像します。義太夫三味線の場合は勘どころが違うので、そこをどうするのがよいかなと考えています。

徳丸 勘どころというのはフィンガー・ポジションですね。私もそこをどうやって二人で合わせるか興味があるんですよ。もしかしたら違う勘どころでやったほうが面白いかもしれない。あとは野平さんがどう仰るか。

澤 西洋音楽にしても、作曲家と演奏家の出会いでどんどん新しいテクニックが開発されたり、作曲技法も発達したり。野平先生も専門は西洋音楽だけれども、邦楽の演奏に触れてきっと新しい方法を思いついたりするでしょう。例えばベートーヴェンやブラームスなんか、専門はピアノですが弦楽の名曲をいくつも書いているし、そういう方が書いた曲のほうが芸術的に高かったりします。

徳丸 確かにそうですね。和歌山と大阪の公演では、義太夫節、ヴァイオリンの曲も演奏します。一つの演奏会の中でジャンルが違う曲を一度に楽しめるし、演奏家にとっても互いに相手の音楽を知る、よい機会になると思うんです。

寛太郎 そうですね。それがきっかけとなってファン同士にも交流が生まれ、相互に行き来するようになったらとても嬉しいです。

取材・構成/紀尾井だより編集部

撮影/ヒダキトモコ